贵州山区脚里小学支教行录

贵州山区脚里小学支教行录

背景介绍:三年前,几名年轻的志愿者陈熙熙、姜娜等,通过脚步的丈量,找到了贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市三棵树镇平丰乡脚里村民组的脚里小学,一个公路不通,师资严重缺乏,急需教育支援的学校。平丰村脚里组是一个苗族自然村落,共150户人家,约500人,由于地处山区,耕地极少,人均耕地面积仅为2分三厘(0.23亩)。其四面环山,离最近的公路有近两个小时的山路,正是这段路,严重阻隔了当地和外界的信息交流、资源交流和人才交流。因为只有一名老师,当地的脚里小学,只能设一、二年级,所有的课程都由这名老师讲授。升到三年级就不得不转到一小时山路之外的板溪学校去读,这段路程对于三年级幼小的孩子是个极大的挑战,而且每天要来回四趟(中午回家吃饭),遇到刮风下雨下雪,更充满了危险。很多家长不放心,就要全程陪同,或干脆选择辍学。

经过陈熙熙等志愿者的社会召集,去年8月份,一名四川自贡市的志愿者黄泽老师克服重重困难,毅然来到当地,承担起义务支教的工作,因为黄老师的到来,脚里小学终于有了自己的三年级。但当地生活的贫困、教学资源的匮乏以及义务支教的局限性,仍严重困扰着孩子们的教育和成长。

当地村民非常希望能扩建校舍并再增加一名老师,以使小学能延伸到四年级,这样孩子大一些了,再走山路转到板溪学校读书,家长会更放心。但实际情况是,黄泽老师义务支教的一年期限将至,如果黄老师离开,不光设立四年级的梦想会破灭,连刚刚形成的三年级也要被迫撤销。

在了解到这些情况后,我们公司以及同样是交大EMBA学员的许琳菲总经理希望能深入当地,代表公司全体员工为当地教育现状的改善尽一份力,并能形成长期的对口支援。交大EMBA办公室也非常重视,特别派了陈晓晓老师加入我们考察支援的行列。

4月22日,行程第一天

一早,我们一行七人:发起人–陈熙熙、姜娜,许琳菲总经理和同事文小蓉,交大陈晓晓老师,以及我和同事任华,由上海飞往贵阳。随行带了事先准备的一些捐赠物资,红领巾、作业本、铅笔、录音机、口琴、长笛、国旗、驱蚊水等等,塞满了每个人的行囊。从上海到贵阳,2022公里,航程两个半小时。到达后,当地热心的朋友黄友一先生—复旦EMBA学友,派车将我们一路送到离脚里最近的公路,路程约三个小时,210公里,并陪同我们一同步行攀山进村。这段山路崎岖不平,前三分之一是碎石路,后三分之二则都是泥土路,恰逢前一天下雨,尚未干透,泥泞不堪。行至一段上坡路,突然听到前面有孩子的歌声,紧步上前,看到了感人的一幕:二十多名高矮不一的孩子,列队两边,手捧鲜花,高唱国歌,朝着我们不停挥手。那是学校的孩子们听说我们要来,提前在路上欢迎我们。他们自己采集的野花和编制成的花环不停地往我们手中送、往脖子上戴,没有整齐划一训练有素的动作,没有干净的校服和鞋子,连小脸上都本色的涂抹着与泥土玩耍的痕迹,但他们自然灿烂的笑容,和纯净中带几分羞涩的目光,却一下子触动了我们心底的那份柔软。一路上的疲惫一扫而空,搂着他们的肩,摸摸他们的头,追逐着他们嬉闹调皮的身影,随他们一起采摘路边的野花,将花瓣放入嘴中品尝,那种毫不设防的喜悦把我们都带回了童年,他们和大自然是那么的和谐一体,浑然一色。久违了,这份纯真!

到达脚里,虽然之前在照片中看到过,但眼前的美景仍然令人惊叹,四周的群山层层叠叠,郁郁葱葱,山坳中散落着一间间极具民族特色的木质苗家房舍,在夕阳的照耀下呈现出柔和的光影,几块稻田错落有致的分布在坳底,一头闲适的黄牛在晒着太阳幸福地吃草。到了开饭时间,家家户户生起的炊烟和着满山遍野的绿色,谱成了一曲纯净世界的田园交响曲。

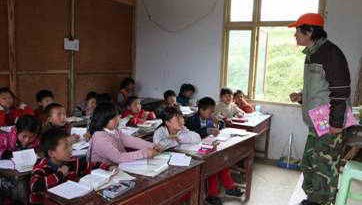

学校是一座朴素的两层小楼,共四间教室:学前班、一年级、二年级、三年级,其中三年级隔出了一个小间作为教师办公室。学生有68名,正式编制的教师现有两名,一位吴校长,是去年9月刚派过来的, 负责一年级;一位李老师,已在此任教四年,负责二年级。还有一位黄泽老师,就是义务支教老师,已在此呆了8个月,负责三年级。

放下行囊,我们随脚里组潘组长,一位58岁的老汉一同参观村庄。一条有些泥泞的田间小路将我们带往村间的角角落落。潘组长是村民自发选举的组领导,威信很高,上任后做了不少实事。他带领村民修了一个小型蓄水库,将山上的泉水引到村里,以解“燃眉之渴”;多次同县交通局交涉,终于争取到了勘探人员前来测路,从而燃起了脚里同外界公路化的希望;更难得的是,潘组长还向县教育局申请到了给黄老师的支教补贴,每月250元,虽然不多,虽然还没兑现,但至少也是政府的一个承诺。潘组长给我们说到了村里人的艰辛,因为耕地不多,基本只种水稻、玉米和红薯,除自给自足,每年每户收入仅2000-3000元。虽然也想利用现有的自然条件发展种养植业,但因为缺乏资金和技术指导,屡屡失败。组里曾经响应政府号召,到县城买了一台孵蛋器,但400多个鸭蛋,只孵出了10只小鸭,损失惨重。这些情况令我们这些城里人深感意外,原本认为养鸡养鸭养羊都是很简单的事情,而且县里也应该有相应的部门进行主动扶持和指导,但实际情况却大相径庭,乡下百姓总是最弱势的那个群体,即使政府有好的扶农想法,却往往会因为基层组织的官僚或懈怠而流于形式。潘组长说,他近期的计划是将村里这些约4公里长的阡陌小道铺成水泥路,这样下雨下雪天村民们就不会步履艰难。还想把脚里到板溪(最近的一所中小学所在地)的路也修好,三年级以上的孩子们每天四趟来回就会走的更轻松些。说到这些困难,这位老汉流下了难过的泪水。

晚上,我们和三位老师在简易的厨房共进了晚餐,材料是我们在县城买好带来的,由黄老师掌厨。席间,黄老师非常坦诚地谈了他这八个月的一些体会:1. 当地教师资源匮乏,因为政府普及义务教育,取消了学费、杂费,所以当地村民还是乐于送孩子读书,只是一方面县教育局分配的教师编制太少,无法满足当地的教学需求;另一方面,山区生活条件贫困,交通不便,校舍特别是教师宿舍也比较简陋,很多老师不愿意来此教学。这样很多孩子的读书问题就充满了太多不确定的因素。2. 当地和外界的交通、信息、教育障碍,也造成了很多村民的眼界局限,基本上每户家庭都多生多育,往往有四个以上的孩子,越穷越生,越生越穷。孩子长到14,5岁,就开始张罗对象结婚,当然也就不再读书了,近30多年,脚里考到外地读到大学的只有8个人。黄老师激动地说,每天看到这些可爱的学生,但心里却对他们的前途充满忧虑,这种纠结令他很痛心。他是一个对教学充满理想和抱负的人,希望不只教书更能育人,希望能从观念上去影响学生以至于他们的家长,能帮助他们从根本上摆脱思想和意识的困境。在这里,没有狭隘的应试教育,和高调的素质教育,而重要的是观念教育。晚餐后,我们七人在三年级教室里,裹着席地而铺的七个睡袋度过了我们蚁居的第一夜。